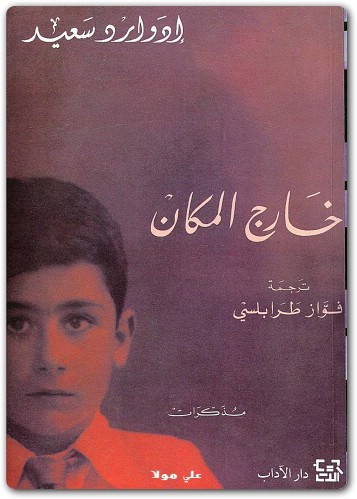

قلما يرينا محمود درويش صورة غيره في بحيرة قصيدته التي تشبه بحيرة نرسيس، فهو حتى حين تحدث عن المتنبي أوعن أحمد الزعتر، وضعهما قناعاً له، كما أنه أعطى بعضاً من مسافة بينه وبين القناع في قصائده التي ترثي الأصدقاء مثل ماجد أبو شرار أو سليمان النجاب. لكن في قصيدته "طباق" يسقط القناع الفني تماماً، إذ تملأ صورة إدوارد سعيد فضاء النص، إذ يتتبع الشاعر خطى المفكر التي عرفها أو تعرفها في كتبه، لا سيما تلك التي وثقها سعيد بنفسه في كتابه "خارج المكان"، والتي تبدو جلية لقارئ الكتاب من مثل محاولته كتابة الرواية، وزيارته المعطلة لبيته في القدس، وعلاقته باللغتين العربية والإنجليزية، ومفهومه الشخصي لفكرة الهوية.

لم يكن لإدوارد سعيد شهرة درويش أو غسان كنفاني في الثقافة العربية، لكنه منذ الثمانينيات بدأ يعرف في الأوساط الأكاديمية العربية حين ترجم كمال أبو ديب كتابه "الاستشراق"، والتحق بغسان كنفاني ودرويش ليصير مرتكزاً ثالثاً للسردية الفلسطينية المدونة، مع اختلاف أدواتهم ورؤاهم وممارساتهم، وهذا له بحثه في إطار آخر.

قد يعود أحد أسباب رسم درويش صورة طاغية لإدوارد سعيد إلى مجيء الأخير من مصدر فكري آخر لا يملك فيه نصاعة البيان التي يملكها درويش، فهو بلا معجم عربي ولا ينافس على اللغة أو الهوية الصافية، وقد تمكن درويش من إدراك نظرية سعيد وتحويلها إلى قصيدة، وقد يكون إدوارد قال في نظريته ما لم يستطع درويش المجاهرة به أو قوله إلا على سبيل المجاز، وهو فكرة هجنة الهوية، والتسويغ ما بعد الحداثي للحالة الفلسطينية بوصفها نتاجاً ممكناً للضحايا، ضحايا قصة الهولوكوست، فكان الفلسطينيون ضحايا الضحايا. وإذا كانت النخبة التي فهمت رؤية إدوارد سعيد وتقبلتها منه في المدى الفكري، بفهمها السياق الثقافي الاجتماعي الذي صنعه، وأن الناقد يحافظ على مسافة واحدة من الجميع، كما طرح ذلك إدوارد نفسه في "العالم والنص والناقد"، فإن الجمهور العربي لم يتقبلها من الشاعر درويش في المدى الوجداني. فالشعر موقف واحدي ورؤيوي، وفيه الكثير من الحسم واليقينية، ودرويش الذي أسس حضوره على "سجل أنا عربي" لن يتقبل منه مواربة في القضية حتى على صعيد المجاز، لذلك لم يستطع أن يكرر، من دون مجازات، حالة "ريتا والبندقية"، التي حين شاعت قصتها انقبضت قلوب الشباب، وشابتها شائبة تجاه درويش، حتى وإن وضعت البندقية بين حلمين.

نوستالجيا الشاعر وبراغماتية المفكر

يبدو درويش قد تعرف جيداً إلى نظرية ما بعد الكولونيالية، وإلى طباقية إدوارد سعيد في مساحتيها الأنثروبولوجية والجمالية، إذ تعني القراءة الطباقية التي اقترحها إدوارد سعيد ووضحها في كتابه "الثقافة والإمبريالية"، مقاربة النص بفهم العلاقة المتشابكة والموضوعية بين الاستعمار أو الاحتلال ومقاومته، أي أن تدخل مقاربة النص في حسابها كلتا العمليتين: العملية الإمبريالية وعملية مقاومتها أو تفكيكها. ويمكن أن يتم ذلك بتوسيع قراءاتنا لتشمل ما أُقصي ذات يوم بالقوة. يمكن أن أمثل لذلك بنموذج صغير: حين تقرأ "طباقياً" في رواية "فرجينيا وولف" أن السيدة دالوي كانت تستمتع بفنجان الشاي في دارتها الفخمة في لندن، تأخذ في حسبانك امتداد مزارع الشاي في الهند المستعمَرة، وتمتد أمامك صور العاملين بكد فيها، فلا تستطيع استثناء علاقة المستعمِر بالمستعمَر.

أهدى محمود درويش النص إلى إدوارد سعيد إثر رحيله في عام 2003، وظهرت لأول مرة في العدد 81 من مجلة الكرمل في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، وفيه يجلس محمود على كرسي المحاور، ويكون الضوء مسلطاً على سعيد، وفي محاورة تشبه محاورات سقراط وهيبياس في مائدة أفلاطون حول الجمالي والهوية والمكان.

هكذا تظهر مقولات ما بعد الكولونيالية لتصير مفردات شعرية، مثل مقولة المركز والهامش، وبربرية ما بعد الحداثة، والهجنة، والهوية، ودور الخيال في تكوين السردية القومية (الأمم خيال)، ودور الاستشراق في تكوين وجداننا وصورتنا عن أنفسنا، وهنا لا نستثني علاقة درويش العاطفية والاجتماعية برنا قباني صاحبة "أساطير أوروبا عن الشرق".

سؤال الضحية

يبدأ المشهد في مركز كوزموبوليتاني يفترض أن يكون أرض الأحلام، حيث تشرق شمس الحرية والحياة الرغيدة، لكنه بالنسبة إلى المستعمَر أو الضحية أشبه بمحرقة أو هاوية، لذلك سيقول: "نيويورك/ نوفمبر/ الشارع الخامس/ الشمس صحن من المعدن المتطاير..." في حين يتحرك الشاعر الفلسطيني الضحية في الظل الذي يعني الهامش أكثر مما يعني امتيازاً ما. تتلاحق في المحاورة الصور الثقافية المستمدة من رؤية إدوارد سعيد ومفرداته ما بعد الكولونيالية منطلقة من السبي البابلي لليهود، مروراً بالصور الهوليوودية للهندي الأحمر، وصولاً إلى الفلسطيني الذي يصير في نظر المفكر أو الناقد ضحية الضحية. لذلك فوجوده في التاريخ حالة عادية بوصفها أحد مفاصل المتتالية، ويظل صوت إدوارد مخلصاً لسياقه الثقافي الاجتماعي الذي صاغ وعيه المتعدد والمنفتح، والذي لا يجرؤ درويش على تمثله وإن بدا مقتنعاً به أحياناً.

لكن ما يشفع لإدوارد دائماً هو إعلانه انتماءَه إلى "سؤال الضحية". لذلك يكون درويش حذراً في تبادل الأقوال والتعريفات كي لا ينزلق تماماً في مقولات ما بعد الكولونيالية، فحين يدلي بدلوه حول مفهوم الحنين أو الهوية يوضح له إدوارد الفرق بين الشاعر والمفكر، فالمفكر يعرف أن كلاً من فكرتي الأصالة والحداثة ما هما إلا قناع لتغطية العيوب النسقية: "لا تثق بالحصان ولا بالحداثة"، وأن حنينه ليس للماضي بل للمستقبل لأنه من خلاله "في وسعنا أن نغير حتمية الهاوية"، على عكس الشعراء الذين يعيشون نوستالجيا المكان والزمان. وهو لا ينكر هذا الحق عليهم، بل يستمتع به معهم، لكن أفكاره في مكان آخر. يشير إدوارد إلى أن جماليات الهزيمة أو الخسارة هي ما يصنعه الشعر، أما النقد فشيء أكثر واقعية وبراغماتية، وبذلك يرد إدوارد على تذكير محمود له بزيارته إلى بيته في القدس وعدم تجرئه على الدخول، فيجيبه بأن الواقع يقول إن البيت الآن ملك لعائلة إسرائيلية، وهو لا يريد مواجهة فكرة يعرفها جيداً: "لا مكان لحلمين في مخدع واحد"، ويبدو إدوارد أكثر حسماً وحدة من محمود الذي يعيش على المجازات: "الحياة التي لا تعرف إلا بضد هو الموت، ليست حياة"، في حين لدى إدوارد إما حياة وإما موت، وما الشعر إلا إطالة الرجاء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يقرن درويش صوته بصوت إدوارد ويضع هذه السفسطة في صعيد مختلف عن الصعيد الذي يطرح فيه القراء أسئلتهم الواضحة حول "الشعر في زمن الهاوية"، حين لا يرون سوى الدماء والشهداء، كما أنهما يتفقان معاً على دور الروائي، ويسخران من تقديمه احتمالات بديلة للواقع: "لو كان سيفي أكبر من وردتي هل ستسأل إن كنت أفعل مثلك/ سؤال كهذا يثير فضول الروائي/ في مكتب من زجاج يطل على زنبق في الحديقة...". كما يقهقهان معاً على ما يفعله الروائيون من صناعة بنى استعارية للحياة، عبر محاولة إدوارد كتابة رواية، في حين أن الحياة لا تقبل الاستعارات: "لا حب يشبه حباً، ولا ليل يشبه ليلاً... ضحكت على عبثي، ورميت الرواية في سلة المهملات". ويتفقان على أن الجمالي هو الحقيقي والحر والملائم، وبذلك يختصر سعيد ثلاث نظريات رئيسة في تاريخ الفكر الجمالي، كما يتفقان على التشارك في العظمة: "فقال: إذا مت قبلك، أوصيك بالمستحيل.../ سألت: وإن مت قبلك/ قال: أعزي جبال الجليل". وتمتد هذه المشاركة حد الموت والخلود متجاورين في معبد دلفي على الأولمب أو في بحيرة نرسيس التي بدأنا بها المشهد.